試作1号機の設計思想とスペックに関して、以下の5項目に分けて解説します。

①スペック

②材質と精度

③シャッター

④巻き上げメカニズム

⑤ファインダー

現在ボディは完成しており、ボディをフル削り出しで製作する動画をインスタグラムに

アップしているのでよろしければご覧ください。

①スペック

現在製作中ではありますが、試作1号機のスペックを以下の表にまとめました。

試作1号機は、2025年中に前期型が完成予定。2026年から後期型の製作を開始する予定です。

前期型は、写真が撮れる最低限の機能のみ盛り込みます。

後期型は、前期型に不足してる機能を追加して、カメラとしての完成度を高める目的で製作します。

【前期型スペック一覧(2025年完成予定)】

| 形式 | 35㎜フルサイズ |

| マウント | L39ライカマウント |

| シャッター形式 | 金属幕横走りフォーカルプレンシャッター |

| シャッタースピード | 1/1000~1/60 |

| ファインダー | 28㎜用0.5倍実像ファインダー |

| 連動距離計 | 無し |

| 巻き上げ方式 | 底部ピストル型トリガー巻き上げ |

| 巻き戻し方式 | 底部クランク巻き戻し |

| フィルムカウンター | なし |

| サイズ | 140×72.5×32 |

【後期型スペック一覧(2026年製作開始予定)】

| 形式 | ↑ |

| マウント | ↑ |

| シャッター形式 | ↑ |

| シャッタースピード | 1/1000~1/1 |

| ファインダー | なし |

| 連動距離計 | 実像型上下像合致式/倍率1.0倍/基線長120㎜ |

| 巻き上げ方式 | ↑ |

| 巻き戻し方式 | ↑ |

| フィルムカウンター | 順算型自動復元式 |

| サイズ | ↑ |

ボディサイズは、バルナック型ライカと同寸法に設定しました。

カメラの機能や精度を高めるには、ボディは大きいほど有利になりますが、それでは設計方針が曖昧になり、目指すべき基準が定まりません。

試作1号機の目的は「設計習熟」と「加工技術の確立」であるため、あえて厳しい制約を課し、コンパクトなバルナックサイズに挑みました。

特に難しかったのは、ファインダーに十分な容積を確保することです。

通常のバルナックライカは0.5倍の逆ガリレオファインダーと二重像合致式距離計を搭載していますが、私は同等サイズのボディに高倍率ファインダーと長基線距離計を組み込むことを目指しました。

(距離計は、2つの測距窓の間隔が広ければ広いほど測距精度が高くなる)

その結果、ファインダー用の容積を通常の約2.5倍に拡大することができました。

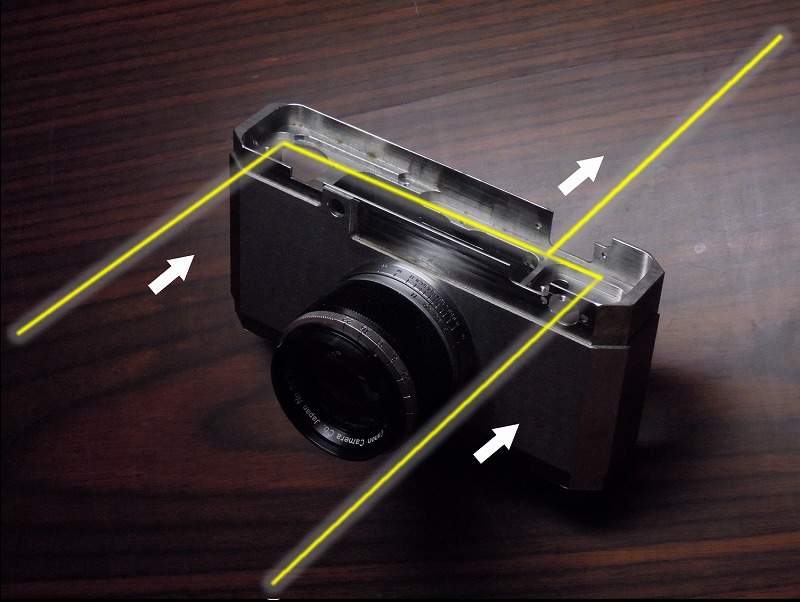

(図1、図2:長大なファインダー容積)

(図1)

(図2)

②材質と精度

ボディの材質には高強度材(鉄)を選定しました。

将来的にはステンレスやチタンでの製作を計画していますが、今回はアルミよりも加工難易度の高い鉄材を使用し、精度確保のための実験的試みとしています。

一般的なカメラボディはアルミやマグネシウム製ですが、高強度材を使用することで剛性・精度・寸法安定性を向上できます。また、高強度材はダイカストによる量産が難しく、フル削り出しでのみ製作が可能です。

目標は、最終工程でのフィルムレール切削を省略することです。

通常は、組み立てや加工誤差の累積による歪みによりフランジバック距離を補正するため、完成後にフィルムレールを再加工します。

しかしこの方法では、黒色塗装されたフィルム室内に光るレール面が残ってしまいます。

この製作方法では、潜在的な歪みが残るばかりでなく、フィルム室内面反射の点でもよろしくありません。

(図3、図4:一般的なカメラのフィルムレール)

本試作機では、組み立て後も精度が保たれるほど高精度な加工を目指し、塗装後もレールを再切削せずに済む構造を追求しています。

(図5:今回製作した試作機)

(図3)

(図4)

(図5)

③シャッター

シャッターは1軸横走り金属幕シャッターを採用予定です。

設計の特徴は2点あります。

・スリット位置の制御

・部品点数

・スリット位置の制御

レンジファインダーカメラでは一眼レフより遮光性が重要となるため、縦走りは採用していません。

設計上の要点は、先幕・後幕のスリット制御にあります。

巻き上げ時には遮光のため、幕が重なっていなければなりませんが、シャッター開放時にはこの「重なり幅」が幕速精度に影響します。

理想は、先幕と後幕のスリット幅が正確に制御され、両幕が同速で走行することです。

ただし、重なり幅が存在すると、先幕のみ助走距離が長くなり、幕速に差が生じます。

そこで理想は、巻き上げ時には重なりを持たせつつ、リリース時には両幕が同位置からスタートする構造です。

この設計は一部の高級機にしか採用されていませんが、試作機でも同様の機構を実現する設計としています。

特色すべきポイントは、この機能を盛り込むにあたって、一切の追加部品を要していないことです。

・部品点数

シャッター走行時には、シャッター軸と噛み合った歯車などがシャッターと共に回転します。

これらの歯車などはフリクションロスを発生させ、シャッター精度に悪影響を及ぼすため、排除することが望ましいです。

しかし、巻き上げや各種制御の必要性から、これらの供回りする部品を一切排除することは技術的な難易度が高く、

実現できているカメラはほとんど見られません。

この試作機においては、1軸シャッターの単純な構造を活かし、独自の設計により、シャッター部品以外の回転要素をゼロにすることができました。

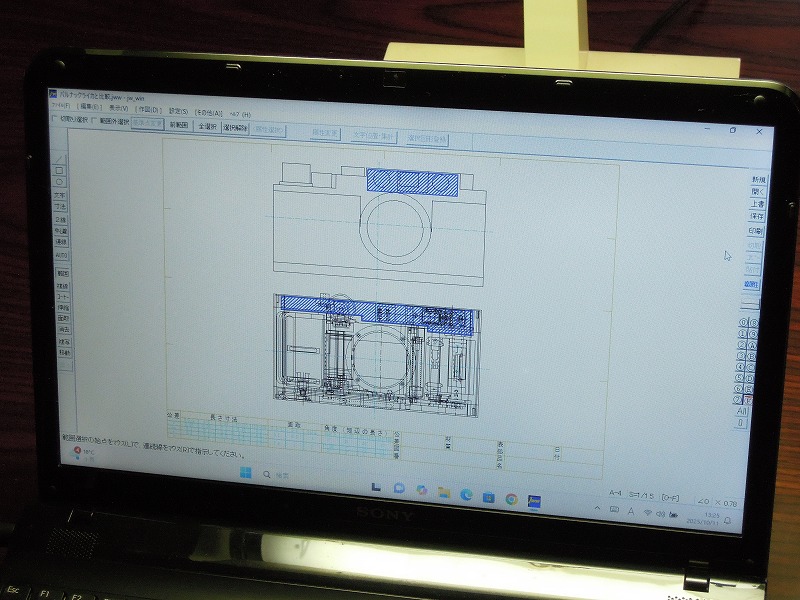

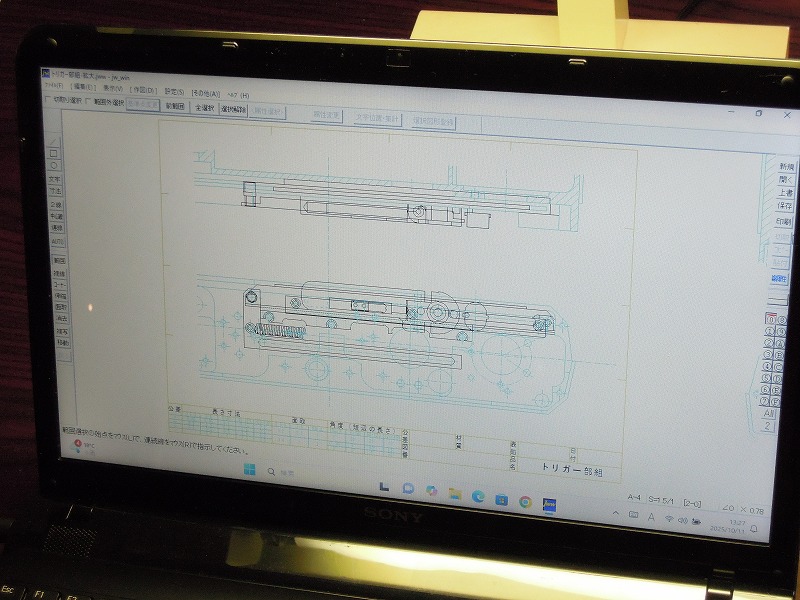

(図6:設計図)

完成すれば、世界一部品点数が少ない低フリクションなシャッターを実現できます。

(図6)

④フィルム巻き上げメカニズム

フィルム巻き上げは底部トリガー巻き上げとしました。理由は、カメラ上部の容積をファインダーに割くため、巻き上げ機構を底部に集約したかったからです。

設計のポイントとしては以下の3点があげられます。

・初めからピストル型トリガー巻き上げで設計したこと

・三脚使用時にも巻き上げられること

・右から左へのフィルム巻き上げであることです。

まず、初めからピストル型トリガー巻き上げに設計した点ですが、トリガー巻き上げは、既存のカメラに後付けで組み込まれることが多く、

ほとんどのトリガー巻き上げのカメラは大型化しています。

今回の試作機は初めからトリガー巻き上げで設計し、さらにラックとピニオンによる薄型設計としたことで、

ボディ体積を大きくすることなくピストル型トリガー巻き上げが組み込める想定です。

次に、三脚使用時にも巻き上げられる仕組みですが、トリガーの向きを下側と撮影者側にそれぞれ90°向きを変えられるようにしました。

これで、カメラを三脚に取り付けた状態でも、トリガーによる巻き上げが可能です。

最後に巻き上げ方向に関してですが、フィルム室に向かって右から左へ巻き上げる設計としました。よって、巻き上げメカニズムは左に存在することになります。

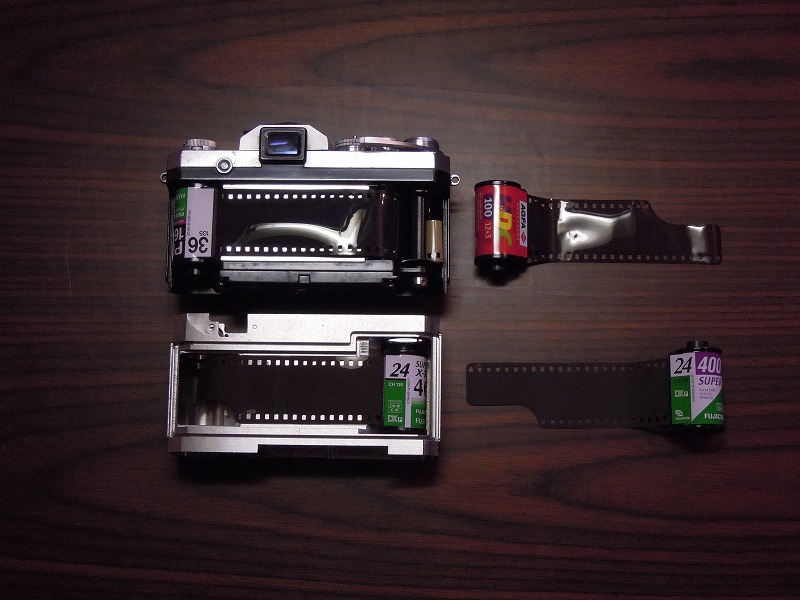

(図7:巻き上げ方向の参考写真)

シャッターメカニズムは右に存在しているので、カメラの左右対称に巻き上げメカニズム、シャッターメカニズムが分散する設計になります。

この設計は、横走りフォーカルプレンシャッター機では珍しく(過去に例は無い?)ボディの体積を有効に活用する理想的な配置になります。

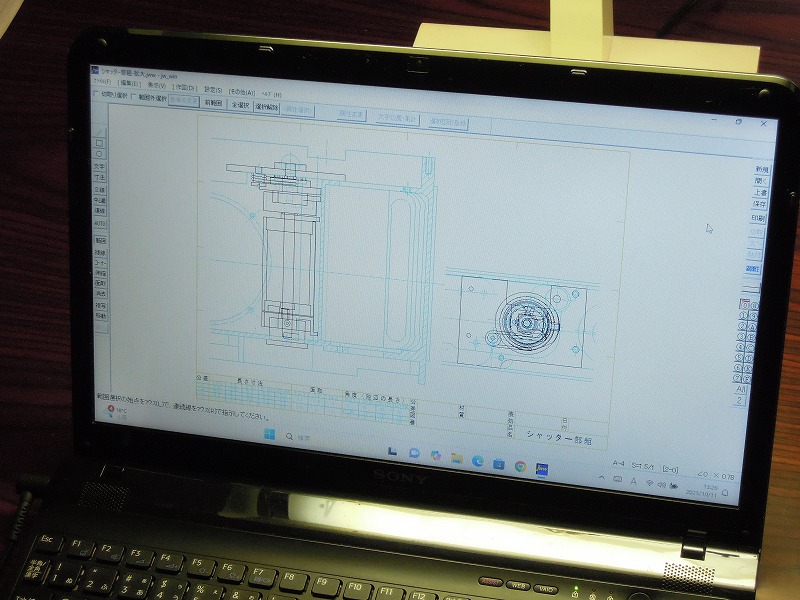

(図8:設計図)

しかしながら、メカニズムを左右に分散させると、通常では動力伝達の観点から歯車の数が増えるため望ましくありません。

そこで、ラックとピニオンによる巻き上げ構成を活かすことで、左右に動力を伝えつつメカニズムの複雑さを抑えています。

(図7)

(図8)

⑤ファインダー

ファインダーは長大な有効基線長を確保した世界最高レベルの距離計を搭載予定です。

しかしながら、レンジファインダーの設計はまだ完了しておらず、試作1号機の前期型では、28㎜用の実像ファインダー(距離計無し)を搭載予定です。

構成は対物レンズ3枚、プリズム3個、正立レンズ、接眼レンズ、といった構成になっています。

まずはこの実像ファインダーの製作を通して、レンズ、プリズムの製作技術を確立する予定です。

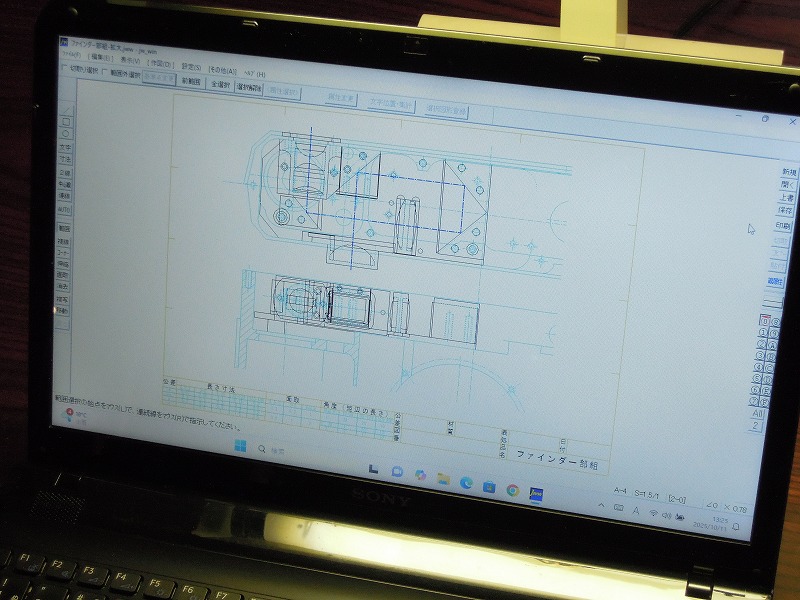

(図9:設計図)

このファインダーの特徴としては、倒立像から正立像への変換に、ポロプリズムではなく、正立レンズを使用していることが挙げられます。

画質の劣化という点で、正立レンズは不利ですが、長大なファインダー容積を活かすことで、正立レンズの焦点距離を延ばすことができたので、

画質の劣化が抑えられる想定です。さらに将来的にはこの正立レンズをタレットによるレンズ変換や、レンズ間隔の変化といった動きをさせることにより、

変倍ファインダーとすることも想定しています。

正立レンズの使用は、こういった将来の構想に向けた実験的な意味合いもあります。

今後製作予定のレンジファインダーは、カメラ横幅いっぱいに測距窓を設けた最高精度の距離計とする予定です。

(図9)